Рассказ Дарьи Бобылевой из антологии «Мир без Стругацких»

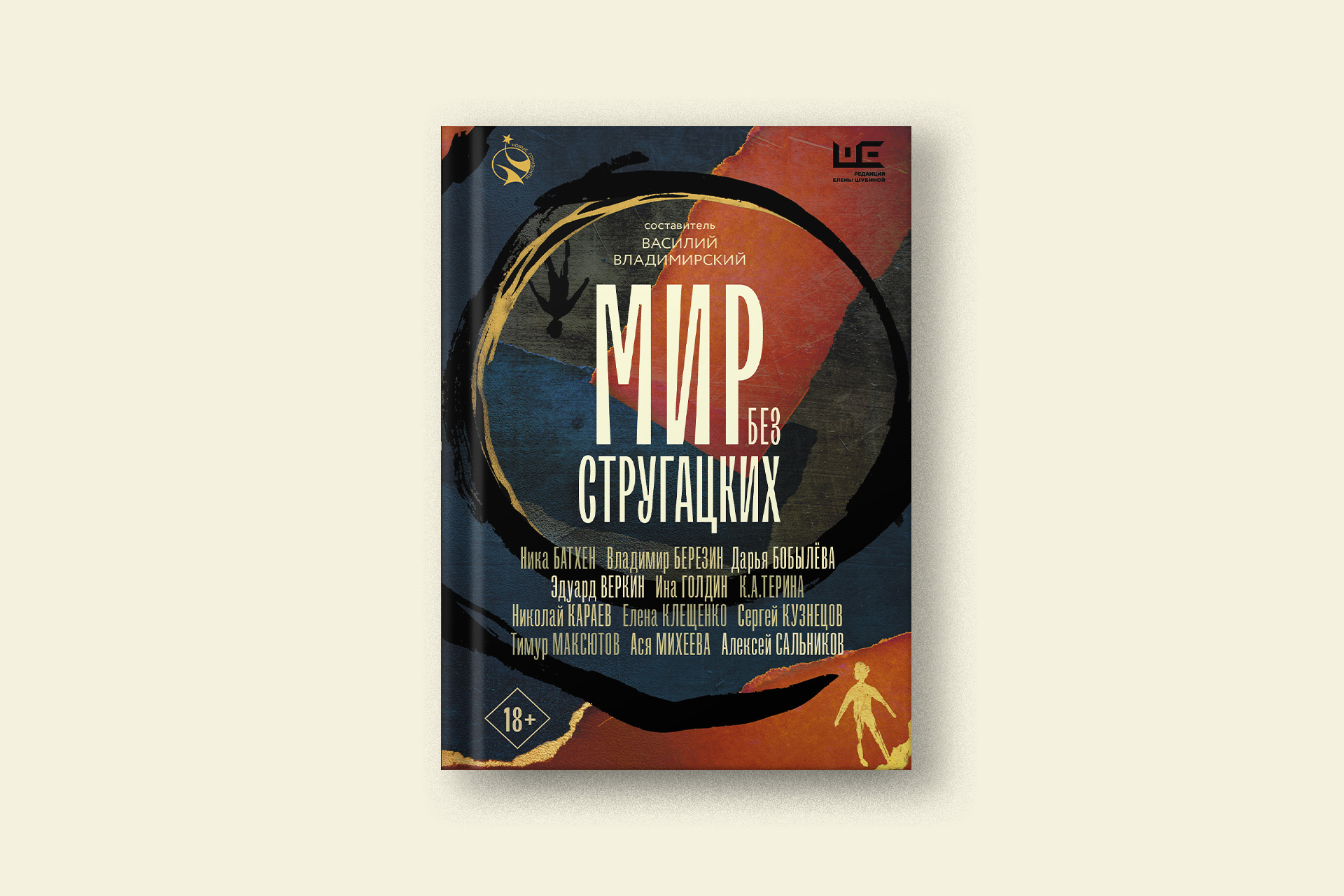

12 современных писателей, среди которых Алексей Сальников, Ника Батхен, Эдуард Веркин, придумали действительность, где нет значительных для фантастики текстов братьев Стругацких. Вместо них есть рассказы, написанные от имени советских авторов: Искандера, Коваля, Аксенова, Шукшина и многих других. Составителем сборника, вышедшего в «Редакции Елены Шубиной», стал литературный критик, обозреватель и фантастиковед Василий Владимирский. «Сноб» публикует рассказ Дарьи Бобылевой, которая реконструировала стиль Андрея Битова

Андрей Битов

Сговор

Считалось дурной приметой наблюдать за тем, как они сговариваются. Но Тиресия никогда прежде этого не видела, и ее длиннопалая, пропахшая дезинфицирующим раствором и даже немного отбеленная им за месяцы прилежной работы, а потому чуть нездешняя, призрачная рука замерла над парившей в воздухе панелью.

Ее внимание привлекла девочка. Чуть загоревшая, с по-детски изобильными и блестящими, забранными назад волосами, крепко топающая по влажному песку, она казалась центром картины, той точкой, где сходились линии горизонта, широкой дымчатой полосы моря и бежевого берега, напоенного недавним отливом. Очень подвижной точкой: она металась то влево, то вправо, звонко ударяла деревянной битой по красному, шершавому от налипшего песка мячику, тот прошивал воздух пунктирной полосой, а наперерез ему уже мчался, ставя ноги церемонно и прямо, отец. Кажется, они играли в местную разновидность лапты, название которой Тиресия все никак не могла запомнить*.

Отец был человек в мундире. Он и запомнился всем и навсегда в мундире, с золотыми этими, цветущими бахромой штуками на плечах, как же их там**, с нежным, незначительным и словно заранее мертвым лицом, на котором фамильные холодно-голубые глаза смотрелись будто какими-то чужими, будто одолженными ненадолго с обещанием вернуть чистыми и промытыми, без следов носки. У девочки глаза уже потеплели, прибавили яркости и расцвели, словно отец нужен был для их красоты лишь как курьер, передающее звено, без которого не обойтись.

Мяч, отлетев от биты, шлепнулся в слепящие отраженным закатным солнцем волны. Отец указал на море, даже не взглянув на дочь и всем своим видом подразумевая, что, кроме нее, лезть в воду некому.

— Нет, — насупившись, ответила девочка.

И даже шум прибоя как будто стих на мгновение, замолчали в небе цепко всматривающиеся в волны чайки, а на обтянутое светлой униформой колено Тиресии сел зеленый, отливающий радужным золотом, как лакейская ливрея, кузнечик и тоже стал почтительно слушать.

— Плавание — наилучшая гимнастика, укрепляет тело и тренирует волю, — сказал отец. Он обычно почти всегда изъяснялся трюизмами, как бы не имеющими к нему отношения, проговаривая их равнодушно и не из личного убеждения, а потому, что так нужно.

— Я боюсь воды.

— Вода…

«Только не говорите — источник жизни, — мысленно взмолилась Тиресия, — это будет невыносимо, и вы ее упустите, совершенно упустите». И девочка, словно уловив ее мысли и даже слегка повернув голову в ту сторону, где, за дюной и кустами, находился наблюдательный пункт Тиресии, перебила отца:

— У меня недомогание.

— Какое недомогание? — уклонился от брошенного ему кончика спасительной нити отец, которому все нужно было прояснить, сделать понятным, пусть даже обламывая хрупкие края и сминая мягкую сердцевину недоговоренного неуклюжим пальцем.

— Женское.

Белесое лицо потемнело от краткого прилива крови, брезгливая гримаса на мгновение исказила правильные незначительные черты, словно отец вдруг открыл в дочери что-то неподобающее***. Но он тут же опомнился и собрался, за что был мысленно похвален Тиресией, и сказал:

— Тогда тебе, наверное, не следовало играть сегодня.

— У меня ничего не болит, — буркнула девочка. — И мне не нужна ваша жалость, а тем более — ваш стыд за меня. Жалеют только жалких.

— И что же тебе нужно? — снова попробовал прояснить отец, но уже выехав из привычной колеи и, казалось, устремившись навстречу своей непонятно отчего рассердившейся, грозно сверкающей непролитыми слезами дочери.

— У-ва-же-ни-е, — отчеканила она, а он досадливо вздохнул и отдалился — опять подростковое, опять эти острые углы, которыми обрастает, вытягиваясь, мягкий и понятный младенец, которому нужно есть, спать и на горшок, покажешь ему козу — и он визжит от влюбленного восторга, повысишь голос — и он послушно отдергивает руку.

— Не порть нам игру, Помпон, — помолчав, сказал он миролюбиво и снисходительно.

— Я же просила не называть меня Помпоном! — она вдавила круглую туфельку в песок. — И Толстячком не называть!**** Мне не нравится и обидно!

— Я не знал...

— Я тысячу раз говорила! Но вы никогда меня не слушали!

— Как скажешь. Я могу звать тебя полным именем, и даже со всеми титулами для солидности.

— И смеялись надо мной! Прислуга говорила, что на окраинах Северных пределов бедняки не имеют куска мяса в супе, едят болтушку из муки. А мне все приносили котлетки, ростбифы, шницели... Мне казалось, я, я сама вырываю эти куски из голодных ртов, чтобы быть Толстячком, чтобы топать и подставлять щеки под ваши ласковые щипки: о, Помпон, какая ты кругленькая, Помпон. Тогда я стала вегетарианкой.

— Кухарки с ног сбивались, варя тебе отдельно все овощное. А у тебя на травоядной диете открылся понос.

— Отец! — взвизгнула девочка, закрывая уши. — Я не желала отбирать мясо у бедных людей и жировать! Прислуга так и шепталась: жируют.

Молчание окружило их плотным коконом, сквозь который не пробивались ни шум волн, ни вопли чаек — они были где-то далеко, снаружи, за пеленой тишины.

Тиресия хотела накрыть пригревшегося кузнечика рукой, хоть и опасалась, что под ее пальцами он прекратит существовать, превратится в крохотное зеленое облачко с золотистым отливом и развеется в соленом воздухе. Но кузнечик подпрыгнул, сухо и упруго стукнувшись о ее ладонь, почти как покрытый песком мяч о деревянную биту, расправил прозрачные, нематериальные крылышки с прожилками золотописьма и отлетел подальше.

— У тебя руки загорают прямо как у деда, — снова начал осторожно подбираться отец к русоволосой крепости в кружевах, а крепость прокладывала заградительные рвы, водя пальцем по мокрому песку вокруг себя; рвы наполнялись водой, и в ней чудились отблески сигнальных огней, а может, и бивачных костров, вокруг которых уже собиралась маленькая обиженная армия. — Летом у него тоже эдак подрумянивались предплечья, сколько он ни втирал в них молочного крема, а все прочее оставалось белым.

— И вы вечно собираете меня из других. Нос как у мамы, волосы как у старших сестер, загар как у деда. Но я не солянка, ненавижу эту кислую солянку, я — это я. Я отдельная. И прекрасно загораю не только предплечьями. Я тогда становлюсь вся как будто из дерева: волосы, кожа, все сливается, как у деревянной статуи. Помните, я рассказывала, как на экскурсии в музее резьбы одна старушка пошутила: оставьте ее нам, это же настоящая деревянная статуэтка, и какая тонкая резьба...

— Помню. Я еще подумал: какая странная речь, и фамильярность, и разве может музейной служительнице такое вообще прийти в голову...

— А это потому, что я все выдумала. Всю эту историю. Когда я рассказывала что-то необычное, вы сразу обращали на меня внимание. А обычная я была просто Помпон, Толстячок, положи пирожное, а то не влезешь в платье, и загар у тебя как у дедушки. Я была не нужна, как солянка на изысканном столе. А история про то, как я спасла собаку из колодца? А как обнаружила в стене медное ухо, трубу для подслушивания, — тут она снова как бы подалась в сторону Тиресии. — А когда вернулась, все уже было заделано и я не смогла найти и показать это место?

— И это придумала?

— Только не говорите, что я фантазерка. Мне все эти выдумки давались с трудом, не имею к ним склонности. Я просто хотела быть интересной. Отдельной, особенной, а не солянкой и Толстячком. Хотела у-ва-же-ни-я. Говорила вам: смотрите, вот я какая, я не кружево и головка с наклоном на общем портрете, не младшая девочка, я сама по себе, я человек. Как по-вашему, сколько таких историй я еще выдумала? И были ли невыдуманные? Что вы вообще обо мне знаете, отец? Что я за человек?

Отец смотрел на нее с возрастающим удивлением, его рассеянный официальный взгляд медленно фокусировался, точно... — Тиресия замерла, боясь зашуршать сухим листом, хрустнуть случайной веточкой, выдать себя слишком пристальным вниманием, ведь оборачивается иногда человек, если старательно и неотрывно смотреть ему в спину, — ...точно и он наконец увидел не только локоны, кружево и фамильные глаза, которые передал ей промытыми и без следов носки.

— Сейчас ты очень сердитый человек, — сказал он наконец мягко дрогнувшим голосом. — А прежде была человечком, маленьким и родным. Но потом столько всего произошло, столько всего навалилось, так что я, наверное...

— А помните, как я не хотела, чтобы вы ехали в Восточные пределы? Как плакала и отговаривала вас?

— Нет... Наверное, стоило тогда тебя послушать*****.

— Так мы вообще знакомы? — девочка встала, опираясь на биту и позволяя себе прежде неслыханное — смотреть на озадаченного и почти смущенного отца сверху вниз.

— Хорошо, Пом... то есть прости. Расскажи мне, что ты за человек.

Считалось дурной приметой наблюдать за тем, как они сговариваются. А это происходило почти всякий раз, когда их забывали отключить вовремя, то есть сразу после того, как экспозицию покидал последний посетитель. По общепринятому в музейном коллективе мнению, этот исход пляжной игры был запрограммирован каким-то сентиментальным любителем истории, но некоторые — очевидно, тоже сентиментальные — уверяли, что воссозданные личности отца и дочери с упорством, достойным лучшего применения, — а эта экспозиция считалась одной из скучнейших — стремятся высказать друг другу то, что не успели при жизни.

Поняв, что они почти уже сговорились, Тиресия наконец приложила палец к панели и отключила по праву считавшуюся одной из скучнейших голографическую диораму «Последний император Северных пределов и его младшая дочь****** играют в мяч на пляже».

Так было написано на табличке под панелью на трех основных языках, шрифтом Брайля и сверхзвуковыми рунами — для инсектоидов.

* Тиресия не вполне права. Эту ныне забытую игру, которая называется балта, исследователи лишь сперва считали одной из бесконечных разновидностей лапты, но затем выделили в отдельную категорию.

** Штуки звались эполетами, и число их разновидностей тоже стремится к бесконечности.

*** В те времена упоминание подобного в обществе, тем более в подобных ситуациях, действительно считалось чем-то неподобающим, хотя уже не скрывалось полностью, и существовали даже соответствующие популярные книги, которые давали читать девочкам, вступающим в половую зрелость, как то: «Гигиена менструаци»., «Некоторые особенности организма женщины». Одну такую книгу Тиресия с подругой однажды выудили из архивов, листали и хохотали до слез над ее жеманным целомудрием.

**** Толстячок и Помпон — ее обычные домашние прозвища, которыми родители мягко, как им казалось, подшучивали над детской полнотой младшей дочери. Еще ее звали Кобылицей и Гыбкой, потому что она долго не выговаривала букву «р». Эти прозвища часто упоминались в письмах и даже были обнаружены на упаковочной бумаге от подарков, которыми семейство традиционно обменивалось на оба Равноденствия.

***** Поездка в Восточные пределы была прервана спустя два дня из-за покушения на его жизнь. Совершивший его солдат был признан сумасшедшим, а его мотивы и причины произошедшего неясны до сих пор.

****** Именно образ младшей дочери получил наиболее широкое распространение в массовой культуре. Вероятно, это связано с упорно ходившими легендами, что ей удалось спастись от расправы над всем императорским семейством и счастливо сбежать с неким верным человеком. В Западных пределах позже объявились сразу несколько женщин, каждая из которых заявляла, что она и есть спасшаяся младшая дочь. Одну, кажется, даже признала родня. Но безжалостный анализ ДНК показал, что все они были самозванками, а младшая дочь действительно погибла в подвалах дворца вместе со всем императорским семейством от рук восставшего народа Северных пределов.

Подробнее узнать о книге можно по ссылке.