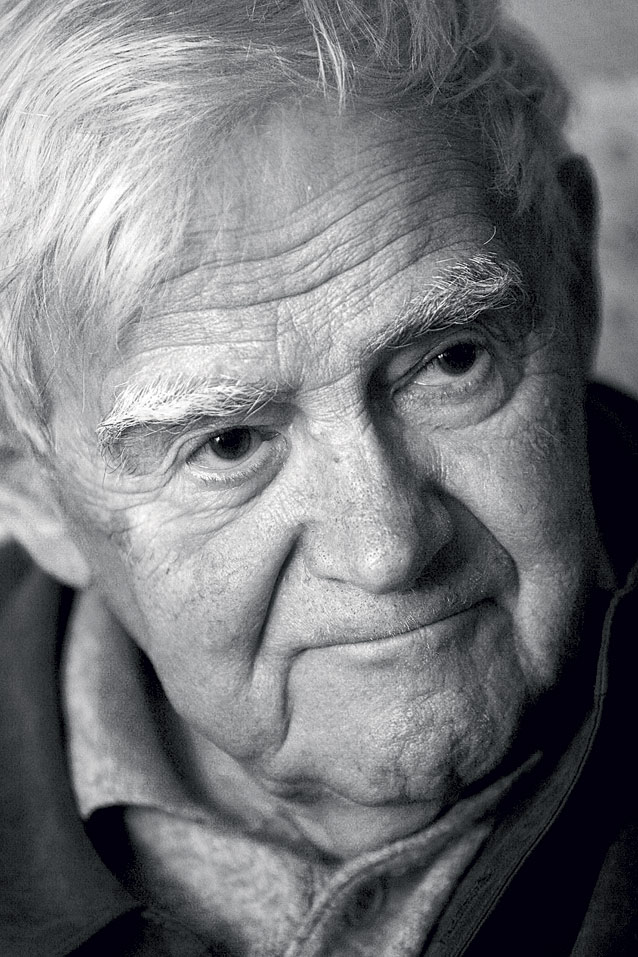

Последний юбилей

Прошло шестьдесят пять лет со дня окончания войны. Значит, людям, которые начали воевать двадцатилетними и дожили до Победы, сегодня около девяноста лет, как мне… От моего отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, в котором я воевал на Ленинградском фронте с начала войны до 1943 года, остались всего две женщины из вспомогательных служб. Доживают сегодня всеми забытые и заброшенные. Изо всех остальных «моих» батальонов в живых не осталось никого. Люди, которые воевали на переднем крае, жили очень недолго. Во время обороны – недели две-три. А при наступлении – неделю. Все исключения из этого правила – результат чуда. Например, мой друг, известный кинорежиссер Сережа Микаэлян. Или я сам. К этому и следует относиться как к чуду. Кто дожил до нынешнего юбилея? Скорее всего, те, кто служил в штабах, или медики – люди достойной профессии, или артиллеристы орудий большого калибра, которые стояли на закрытых позициях. А для тех, кто стрелял из винтовки, или летал, или был танкистом, – большой удачей было выжить.

Раньше у меня на первом месте была прелесть фронтового братства. Мы как-то чувствовали друг друга, по неуловимым приметам узнавали тех, кто был на переднем крае. А сейчас это неслыханная редкость – встретить живого фронтовика с передовой.

Июль, август, сентябрь – три месяца 1941 года – разгром Красной Армии, отступление, бегство, плен, окружение…

Появились вопросы, на которые не было ответа. Сами эти вопросы еще недавно были невозможны. Стало проясняться, мы увидели, что связь не работала, телефоны в ротах, в полках были такие допотопные, как в Первую мировую войну. Не было радиосвязи. Это в стране, которая гордилась тем, что изобрела радио. Не было отечественных танков, мы получали старенькие БТ, английские «Черчилли», «Матильды», «Валентины». Они горели, как бумажные. Не было карт. Не хватало снарядов. Не было мотоциклов. Не было оптических прицелов. Не хватало биноклей, перископов… Я могу судить лишь о том, что творилось в самом низу, на солдатском нашем уровне. За что ни возьмись, мы оказывались неоснащенными. Говорить об этом не разрешали – пресловутая «окопная правда», за которую так поносили военную литературу – повести и романы, написанные бывшими солдатами. «Окопная правда» не сходилась с правдой генеральских мемуаров, правдой штабов, сводок Информбюро, газетных очерков. У солдат была правда драпающих частей, потерявших управление, правда окруженных дивизий, армий, когда в плен попадали десятками тысяч, правда преступных приказов командующих, которые боялись своих начальников больше, чем противника.

В 1967 году вышел том в семьсот пятьдесят страниц: «Ленинград в Великой Отечественной войне». Отступлению войск Северо-Западного фронта к Ленинграду уделено в нем всего восемь страниц.

***

Первая дивизия народного ополчения, где я воевал, несла страшные потери. К середине войны от нее осталась одна шестая часть. Нас то и дело бросали на разные участки фронта, чтобы только как-то остановить немецкое наступление. И до сих пор остается великой тайной – как мы смогли в этой войне победить. К тому не было, казалось, никаких объективных предпосылок. Была только одна вещь, истинное значение которой не всегда могут оценить. Мы вели справедливую войну. На нас напали, хотели у нас отнять страну, землю, свободу. Это было несправедливо. Но мы, как ни странно, это не сразу поняли.

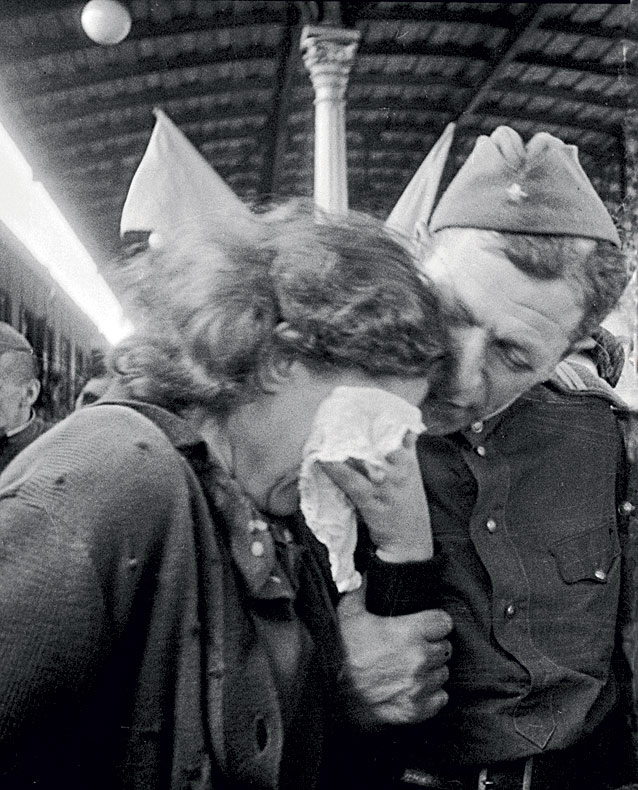

Как так? Только вчера мы обнимались и пили шампанское с Риббентропом – а сегодня нам надо друг в друга стрелять… Все это не укладывалось в голове. И воевать в самом начале войны было особенно трудно как раз потому, что у нас не было ненависти к противнику.

Это потом мы услышали от одного бывалого танкиста, что «не прожгла вас ненависть, слабы вы для такой войны» и что миром она не кончится – либо мы, либо они. А поначалу, помня про Гете и Шиллера, мы почти дружески хлопали по плечу первого пленного немца. Но нас быстро отрезвило презрение, которое он нам, не стесняясь, выказывал. Этот молоденький ефрейтор говорил с расстановкой, что мы дикари, недочеловеки, достаточно посмотреть на наши грязные избы. Что мы рождены быть рабами и не достойны свободной жизни… Да, на хуторах в Эстонии и Восточной Пруссии мы увидели потом холодильники, а в чистых сортирах – туалетную бумагу, о которой до той поры понятия не имели… «Два мира – два сортира». Да, мы оценили преимущество цивилизации над «дикостью», но не превосходство одной расы над другой. Расизм – это не цивилизация, а холодильник – еще не культура… Ненависть к врагу пришла постепенно. Когда увидели на разных участках фронта, как фашисты сжигали города, грабили, вешали…

Вообще, прежние понятия жизни и смерти, мужества и товарищества на войне быстро дозрели, укрепились. Помню, что и на фронте случалось переживать моменты острого счастья. Восстановить в подробностях, как и отчего это было, уже трудно. Я ведь не вчера вернулся с войны. Память о фронтовой жизни за шестьдесят пять лет подверглась… эрозии. На собственные воспоминания накладываются детали чужих рассказов, кадры из военных фильмов, книг. Эта штука отнимает подлинность твоей собственной войны, пытаясь ее подменить чужой памятью. В неприкосновенном владении у человека остается только самое избранное. В этом мы еще раз убедились с Алесем Адамовичем, когда писали свою «Блокадную книгу».

Живую память людей о блокадных днях сильно исказили укоренившиеся мифы, шаблонные образы из чужих воспоминаний и кинохроники. Например, неизменные улицы, по которым на саночках везут трупы умерших от голода ленинградцев… Сколько раз человек начинал говорить, говорить, а мы понимали, что он не рассказал ничего своего, пережитого. Но вот случайно спрашиваем: «А что это у вас такое на полу?» – «А сюда снаряд попал. Мы дыру сначала заделали досками, и только пятнадцать лет назад положили паркет…» – «И как снаряд к вам залетел?» – «Ой, да это ночью случилось…» И начинается рассказ уже про свое собственное, не заемное.

«Я девочкой была, мама заболела и послала меня за водой. Я пошла на Фонтанку, а воды не достать: там лед такой толстый, что не дотянуться. И прорубь так обмерзла, что стала совсем маленькой – ведро не просунешь. Я села рядом и заплакала. А потом к проруби пришел дядька и стал из нее воду поварешкой вычерпывать. И мне эту поварешку дал. Он стал уходить, я ему кричу: «Поварешку забыли». А он: «Пускай лежит». Но я подумала и забрала поварешку с собой. Дошла до дома, и мне стало стыдно. Я вернулась и положила эту поварешку возле проруби». Вот поварешка – это и есть блокада. Ее собственная.

***

Было у меня несколько увольнений и командировок в блокадный Ленинград. Чего-то я тогда записал карандашом:

12 сентября 1941 года

На Невском Малый зал филармонии – все витрины зашиты досками. То же в Доме книги и следующих домах. Прохожие с чемоданами, колясками – это те, кто ушел из Детского Села, из Александровки. Идут с окраин Кировского района. Мешки за плечами. Идут по всем улицам. По проспекту Стачек идут, по Средней Рогатке, Московскому проспекту… Идут в Ленинград беженцы из пригородов. Куда идут, к кому идут – знать не знают, но бегут от немцев.

Трамваи идут переполненные.

Непрерывные воздушные тревоги, бомбежка, пожары. Разрушена канализация, водопровод, огромные лужи на мостовых.

Опубликованы фотографии. Впервые я вижу их. Ополченцы, части Красной Армии. Я ищу на этих фотографиях знакомых… ищу себя… – нет.

Танк на Невском проспекте, «тридцатьчетверка». Откуда?

На Литейном дом Шереметьевский. Витрины доверху заложены аккуратно мешками с песком.

10 октября 1941 года – первый мороз.

Декабрь. Несмотря на мороз, на Невском всегда люди.

Малый зал филармонии. Дом разбит, зияет на все три этажа брешь от бомбы. Дом рассечен как бы надвое, по левую и по правую стороны живут и продолжают работать.

12 декабря 1942 года – тридцать три градуса. На улицах людей много. Все идут с саночками, везут, кто-то везет швейную машину, наверное, на черный рынок. Укутаны кто во что горазд. Толкучка у Кузнечного рынка. На хлеб меняют мыло, спички. Свечи, дрова маленькими связками. Спички десять рублей за коробку. Масла почти нет.

Трупы везут на санках. Санки по двое связаны так, чтобы труп лежал во весь рост.

На санях везут по несколько бидонов воды для столовой.

На Невском всегда много людей, даже в морозы, даже утром, вечером. Тащат санки с дровами. Продают связки дров. Санки за плечами, как мешки.

Пришла машина за трупами. Выносят их из жилого дома, собирают по квартирам.

На Финляндском вокзале полно ожидающих эвакуации.

Пожар жилого дома. Успели вынести стулья, столы, картины, кроватки.

Снимок. Общегородское собрание управхозов. Вот у них у всех физиономии круглые, что-то не видно дистрофиков.

Апрель 1942 года

Объявление – «Желающие эвакуироваться должны явиться по адресу такому-то. Последние эшелоны уходят 6, 7, 8 апреля». Эвакуация идет изо всех сил, потому что Дорога жизни тает.

Около Волкова кладбища весной сотни трупов, не довезенных, не похороненных.

Стирают белье на Фонтанке.

Вокруг Финляндского вокзала на своих узлах, с чайниками, кастрюлями сидят в ожидании эшелонов.

Трупы везут на листах фанеры. Трупы узенькие, сухонькие, как подростки.

Группа детей из детского сада на прогулке.

Все улицы в центре – это барахолка. Мебель, посуда, книги… – все, что можно держать на руках.

По Загородному идет трамвай, который тащит паровоз.

У Летнего сада на набережной стоят военные корабли.

Что за товары?..

Не поймешь… Коньки?.. Санки?.. Продают санки детские. Санки, конечно, всем нужны.

По некоторым лицам (вот в столовой) видно – кто жилец, кто не жилец.

Американское продовольствие на складе в районе Осиновца. BACON. Огромные ящики. Целые коридоры.

Забор перегораживает улицу «ОПАСНО! Неразорвавшаяся бомба».

Несут раненую на носилках бойцы МПВО.

1943 год, май

Моряки-балтийцы разбирают разрушенное здание. Убирают трупы убитых возле Елисеевского магазина. Несла свеклу, редиску, убили, лежит, обхватив руками эту свеклу.

8 августа 1943 года

Сильный артобстрел. Всюду трупы. Пожарные смывают кровь с мостовой.

Снаряд попал в больницу – все перековеркал, всех, лежавших на койках.

Плакаты:

«Уничтожить немецкое чудовище!»

«Выше знамя Ленина-Сталина!»

Жуков и Эйзенхауэр едут в машине по Ленинграду.

***

На фронте мы болели цингой. Это был настоящий ужас: зубы выпадали один за другим. Но врачи нам велели эти зубы не выбрасывать, а вставлять обратно. Иногда этот фокус срабатывал – зубы врастали. А чтобы пополнить в организме запас витамина C, вместо хлеба выдавали нам «бисквиты», прессованные из хвои. И мы их сосали. Представьте: полный рот иголок…

А когда нам под обстрелом привозили обед, в супе порой попадались осколки шрапнели. Термоса доставлять на передовую было хлопотно, и частенько первое вместе со вторым сваливали в один термос. И называлось такое блюдо «супокаша». Остальные «разносолы» в виде капусты или травы мы зимой 1941-1942-го выкапывали из-под снега. Бойцы опухали от голода. Бывало, под страхом голодной смерти перебегали к немцам. Те кричали: «Рус, приходи! Булку дадим». И всегда был этот ужас: не выдержать и переступить черту. Я жил в землянке с одним мужиком, и он, сволочь такая, заступая на пост, всегда оставлял свою пайку хлеба рядом с моими нарами. Потому что боялся, что на посту не выдержит и все съест. А каково мне было держаться и ни крошки не отщипнуть? Но я твердо знал: если отщипну хоть раз – все.

Но были и радости. Помню, как приехали к нам шефы и привезли по кусочку шоколада из запаса кондитерской фабрики. А потом мы попробовали и американский «лендлизовский» шоколад. Правда, приходилось откалывать его от целой глыбы топором. Но главная радость – это когда нас отвели на неделю в тыл и мы смогли на «вошебойке» избавиться от насекомых. Многие ошибочно думают, что городские интеллигенты тяжелее прочих страдали от паразитов. Но это неправда: крестьянская жизнь с ее непременной баней была куда чище и здоровее городской. Хорошо помню, как в школе нас заставляли вычесывать голову частым гребнем.

***

Я не сразу понял на войне, что такое смерть. Хотя много уже к тому времени видел убитых. Воевал с нами замечательный человек по фамилии Подрезов, был он заместителем начальника политотдела Кировской дивизии. Летом 1941 года, когда мы неудержимо отступали, ему вдруг стало невмоготу, тошно, стыдно отступать. Нас же воспитывали – «Ни шагу назад! Разгромим врага в его логове!» И когда немецкие автоматчики стали окружать наши позиции, Подрезов отказался бежать и, отстреливаясь, остался в окопах. Это было самоубийство. До этого смерть на войне для нас всегда была случайностью: шальная пуля или осколок, внезапная гибель, которой не ждешь. А тут человек выгнал нас из окопа и остался, чтобы осознанно принять смерть. Мы бежали и оглядывались. А он стоял в окопе и стрелял, пока его не убили. Потом нас таскали по начальству, выясняя подробности гибели Подрезова. Все допытывались, правда ли он мертв, а не попал в плен. На вопрос, откуда такие подозрения, получили ответ: «А он сидел в тридцать седьмом…»

Зимой 1941-1942 годов я стал чувствовать себя ветераном, знал, куда упадет мина, как растопить печь в землянке, как постелить накат, чтобы песок не ссыпался, и прочие тонкости солдатской жизни. Прожаривал белье от вшей, не дожидаясь «вошебойки».

Но появилось и другое – ощущение того, что везуха фронтовая кончается. Из наших ополченцев осталось в батальоне трое, всех остальных убило или забрал госпиталь. Смертный срок службы подходил к пределу, по теории вероятности пуля должна была меня найти, трещит моя авоська. Надо было сообразить какой-то зигзаг. Все больше донимала голодуха, постоянный недоед, все время думаешь о жратве, чем бы брюхо набить. Унизительная жизнь изгоняла все другие мысли.

Поэтому, когда предложили поехать на курсы в танковое училище в Ульяновск, я не стал отказываться. Добирался туда с мечтой поесть – хлеб и картошку. Жареную. Два продукта – к ним сводилось понятие «еда».

***

Что мы читали на войне? Помню, комбат посылал меня в подвалы разбитой Пулковской обсерватории, которая была неподалеку от нашего расположения. Там хранились остатки библиотеки с подшивками дореволюционных журналов «Нива», «Задушевное слово», «Усадьба» и набором книг популярных в ту пору авторов, вроде Пантелеймона Романова. Я тоже почитывал какие-то отрывки, но на самом деле нас влекли другие радости. Мой товарищ Володя Лаврентьев прекрасно пел под гитару: он знал наизусть весь репертуар Лещенко, Вертинского и Аллы Баяновой. Вот это были концерты! Куда до него нынешним певцам.

Газогенераторные грузовики работали в войну на древесных чурках. Машины назывались «колобашки».

В «Военторге» всю войну имелись единственные духи – «Красная Москва». Я, когда стал офицером, подарил их батальонной врачихе, была у нас Люда Постнова.

Мы были уверены, что воюем навсегда, делаем последнюю войну. Навсегда закопаем фашизм, и не с кем станет воевать. Мы останемся солдатами последней войны. Ни войн больше не будет, ни солдат.

Хорошо умирать, не зная об этом. На войне такую смерть доставляют по воздуху. С большой скоростью.

…По мере того как война уходит в прошлое, образ ее меняется. Никто из нас не знал тогда, что война эта на четыре года…

***

Ленинградская блокада, как и вся Великая Отечественная война, по сути, обезличена. Что такое блокада в нашей памяти? Девятьсот дней осады и бесчисленные мертвецы на саночках. Кроме Тани Савичевой, которую никто не видел, нет у блокады героев. Ольга Берггольц – единственная личность, символизирующая блокаду, у которой есть лицо и голос. Она была абсолютно бесстрашной – и во время войны, и после Победы. Чиновников это всегда раздражало.

Помню, как-то председатель нашего Союза писателей Прокофьев куда-то уехал, и я как член секретариата остался за него. Вдруг звонок – меня вызывают в Смольный. И вызывает не кто-нибудь, а первый секретарь обкома – царь и бог, Козлов Фрол Романович, про которого мне Товстоногов с его профессиональным режиссерским взглядом рассказывал: присмотрись, говорит, когда-нибудь, какой грим у него, как он подкрашивает губы и завивает волосы… Но на сей раз, судя по всему, разговор предстоял серьезный: голос в телефонной трубке звучал зловеще. Когда я вошел к Козлову в кабинет, он, даже не предложив присесть, отрывисто бросает: «Вот полюбуйся», дает мне в руки бумагу и тут же, не дав дочитать до конца, отнимает. А содержание бумаги было следующее: «Мы, группа работников НКВД, по приглашению приехали на экскурсию в подмосковный Дом творчества Малеевку. И что бы вы думали? На пороге Дома творчества нас встречает ленинградский поэт Ольга Берггольц, в стельку пьяная, и говорит: «Вы нас пытали, терзали, а теперь к нам на экскурсии ездите? Пошли отсюда к такой-то матери!»

Козлов говорит: «Надо ее немедленно исключать из партии за такие хулиганские дела». А я понимаю, что наступил один из тех моментов, когда все решают даже не минуты, а секунды. И отвечаю очень твердо: «Это невозможно, Фрол Романович». Тот вскипел: «Что значит “невозможно”? Мы и не таких исключали!..» А я гну свое: «Но ее исключать никак нельзя. Она – символ». – «Чего такого она символ?» – «Ольга Берггольц - символ ленинградской блокады». – «Брось, у нас и без нее символов хватает», – отмахнулся Козлов. «Ну, кто у нас символ блокады, назовите хоть одного?» – не отстаю я. И не сразу понимаю, что наступил начальнику на больную мозоль. Дело в том, что Козлов во время блокады был где-то за Уралом и всегда испытывал перед блокадниками что-то вроде чувства вины. Но продолжал упорствовать: «Найдем кого-нибудь». – «Нет, не найдете. Она – символ». – «Исключим и символ!» И тут я выложил главный козырь: «Ну, нельзя же Зою Космодемьянскую выкинуть из истории, это же символ героического сопротивления нашего народа в Великой Отечественной войне, как и Ольга Берггольц…»

И вот я, как сельский дурачок, продолжал талдычить про этот символ, пока Козлов не начал сдаваться: мол, все-таки символы так себя не ведут… А я отвечаю: «Она имеет на это право: у нее в тюремной камере ребенка вытоптали…» – «Опять вы со своими либерально-диссидентскими штучками: партия уже решительно осудила сталинизм, и хватит об этом». – «Вам, – говорю я, – хватит. А для нее это пожизненная трагедия, она имеет полное право и выпить с горя, и послать этих энкавэдэшников. Исключите ее – и кто у вас останется?»

Наконец Козлов мрачно согласился: «Ладно. Только обсудите ее на партбюро и вкатите строгий выговор – вот вам мое указание». Я кивнул, но фиг мы это указание выполнили. Обсудить – обсудили, но выговор записывать не стали.

Ее нельзя было трогать, и в конце концов они это поняли. Ведь это был не первый случай, когда Ольга Федоровна позволяла себе делать вещи абсолютно недозволенные. Было у нас как-то в союзе идиотское партсобрание: обсуждали постановление ЦК партии о развитии пластмассовой промышленности и роль литературы в освещении этого процесса. После доклада объявляют прения. Все, разумеется, молчат. Милейший Толя Чепуров умоляет едва не со слезами: ну выступайте, товарищи… И тут Ольга, которая сидела рядом со мной, уже изрядно под хмельком, выходит к трибуне и торжественно заявляет: «Я, как лауреат Сталинской премии и как поэт, понимаю важность этого постановления и обязуюсь написать массу пластмассовых стихов…»

Ольга Берггольц с военных лет была для меня, как и для всей страны, чем-то вроде легенды, знакомы мы не были. Но в шестидесятые годы после выхода романа «Искатели» меня приняли в Союз писателей, и в один прекрасный день Ольга неожиданно пригласила меня к себе в гости. Жила она тогда в доме на улице Рубинштейна, где сейчас висит мемориальная доска. К моему приходу она напекла пирожков с укропом. Никогда я потом не пробовал ничего подобного. Думаю, что угощение казалось мне особенно вкусным еще и потому, что я был в гостях у женщины-легенды. Мы просидели вдвоем целый вечер и почти не пили. Она знала, что я воевал на Ленинградском фронте, и хотела поговорить со мной о войне… У нее был удивительный голос – негромкий, но отовсюду хорошо слышный. И у меня был еще не один случай в этом убедиться. Ольга очень любила мою жену Римму и как-то приехала к нам, чтобы пригласить ее в филармонию – на премьеру новой симфонии Шостаковича, о которой тогда много говорили. Но Ольга была уже навеселе, и Римма с ней ехать отказалась. Та ударилась в слезы, и во избежание скандала я взялся ее сопровождать. У нас были билеты в партер, и я перед концертом попросил: «Оля, держи себя в руках, мы все-таки в филармонии». Она обещала. После исполнения симфонии зал аплодировал стоя. В правительственной ложе, где по случаю одиозной премьеры не было ни одного пустого кресла, тоже вежливо хлопали. И тут Ольга, развернувшись в сторону этой ложи, говорит своим слышным на весь зал голосом: «Ну что, хлопать приходится? Деваться некуда?» – и разражается длинным монологом на эту тему. Дмитрий Дмитриевич, кажется, тоже присутствовал в зале. И это был двойной триумф: все аплодировали не только музыке Шостаковича, но и речи Берггольц.

Вот такая она была, наша блокадная муза.

***

Все знают, что на стене одного из домов по Невскому проспекту в память о блокаде сохранилась надпись: «Эта сторона улицы наиболее опасна во время обстрела». И такие надписи были на всех ленинградских улицах. Одна сторона была опасной, другая – безопасной. Но почему? Ведь город был окружен со всех сторон. Но среди осаждавших были и финские войска, которые вопреки требованиям немцев не вели по городу огонь. Таков был приказ маршала Маннергейма. Думаю, что Маннергейм пожалел город своей юности, который он любил, где учился и с которым многое в его жизни было связано. Так в относительной безопасности оказались именно те дома, что смотрели в сторону финских позиций.

На протяжении этих шестидесяти пяти лет мы постепенно узнавали об истинных размерах потерь, которые понесла страна.

И с каждым разом цифра эта выглядела все более чудовищной. Сейчас она выросла почти до тридцати миллионов. Но цена Победы исчисляется не только погибшими. Война оставила миллионы вдов, детскую безотцовщину. Мы до сих пор живем среди тяжких последствий войны, проваливаемся в демографические ямы.

Мало-помалу мы узнавали горькую правду и о губительных ошибках нашего командования, и о тех бесчинствах, которые творили порой на немецкой земле солдаты-освободители. Много плохого узнали мы за эти годы и о нашей войне, и о себе. Но все эти ужасы, печали, потери и несправедливости искупаются все же твердым убеждением в том, что мы сделали великое дело, отстояв свою страну. Сохранили мы ее, сохранили. Себя не уберегли, а страну спасли.