«Тюрьмы» и власть. Миф Джованни Баттиста Пиранези

Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки. Затем один из заплечных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы фута в полтора длиной и принялся раздирать ему сначала икру правой ноги, затем бедро, потом с обеих сторон мышцы правой руки, потом сосцы. Палач сей, хоть и был человек дюжий, с большим трудом вырывал куски мяса, которое ему приходилось захватывать щипцами дважды или трижды с одной и той же стороны и выворачивать, и на месте изъятого всякий раз оставалась рана величиной с монету в шесть ливров.

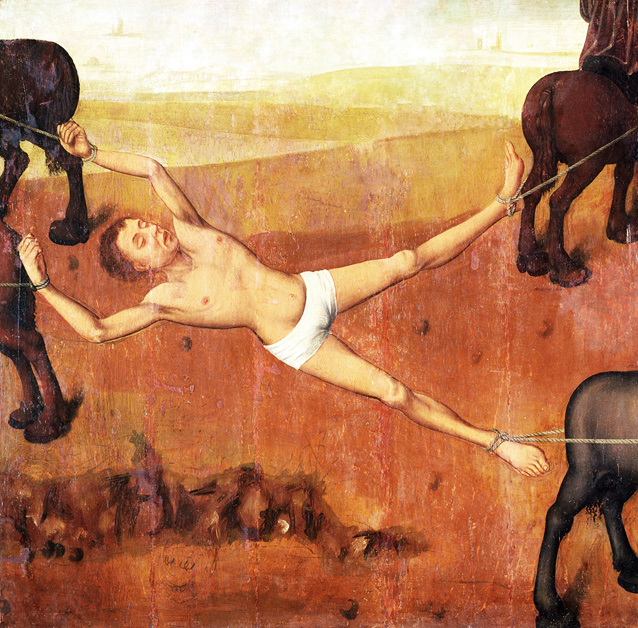

После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствовав-ший, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач железным черпаком захватил из котла кипящего варева и щедро плеснул на каждую рану. Затем к телу осужденного привязали тонкие тросы, прикрепленные с другого конца к сбруе: к ногам и рукам, по одному к каждой конечности.

Достопочтенный Ле Бретон, секретарь суда, несколько раз поднимался к осужденному и спрашивал, не хочет ли он чего сказать. Тот отвечал отрицательно. При каждой пытке кричал адским криком: «Боже, помилуй! Господи, помилуй!». Несмотря на все мучения, время от времени поднимал голову и отважно оглядывал себя. Тросы на конечностях были затянуты так туго, что причиняли ему несказанную боль. Господин Ле Бретон еще раз взошел на плаху и спросил, не желает ли он чего сказать. Тот отказался. Несколько духовников поднялись и долго говорили с ним. Он охотно целовал поднесенное распятие, вытягивал губы и все повторял: «Господи, помилуй!».

Лошади рванули, каждая из них тянула к себе выпрямленную конечность, каждую держал палач. Через четверть часа процедуру повторили, и после нескольких попыток пришлось направить лошадей по-другому: тех, что тянули за руки, стали поворачивать в сторону головы, а тех, что были привязаны к бедрам, — в сторону рук, чтобы порвать связки. Так пробовали много раз, но безуспешно. Он поднимал голову и оглядывал себя. Пришлось впрячь еще двух лошадей, в помощь тем, что были привязаны к бедрам; лошадей стало шесть. Но и это тщетно.

Наконец, палач Самсон сказал господину Ле Бретону, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать Дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Ле Бретон приказал попробовать еще раз, что и было исполнено. Но лошади заартачились, а одна из привязанных к бедрам рухнула наземь. Духовники вернулись и снова говорили с ним. Он сказал им (я слышал): «Поцелуйте меня, судари». Кюре церкви Святого Павла не осмелился, а господин де Марсийи нагнулся, прошел под веревкой, привязанной к левой руке, и поцеловал его в лоб. Палачи обступили его, и Дамьен сказал им, чтобы не бранились, делали свое дело, а он на них не в обиде; просил их молиться за него, а священника церкви Святого Павла — отслужить молебен на ближайшей мессе.

После двух-трех попыток палач Самсон и тот другой, который орудовал щипцами, вытащили из карманов ножи и, поскольку больше ничего не оставалось, надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули что есть силы и оторвали обе ноги, сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечий и подмышек и остальные связки; резать пришлось почти до кости. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую.

Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним. Но палач сказал им, что он мертв, хотя, по правде сказать, я видел, что он шевелится, а его нижняя челюсть опускается и поднимается, будто он говорит. Один из палачей вскоре после казни даже сказал, что, когда они подняли торс, чтобы бросить на костер, он был еще жив. Четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер, сложенный в ограде рядом с плахой, потом торс и все остальное закидали поленьями и вязанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы.

...Во исполнение приговора все было сожжено дотла. Последний кусок, найденный в тлеющих углях, еще горел в половине одиннадцатого вечера. Куски мяса и туловище сгорели часа за четыре. Офицеры, в том числе я и мой сын, вместе с отрядом лучников оставались на площади почти до одиннадцати.

Некоторые придали особое значение тому обстоятельству, что назавтра какая-то собака улеглась на траве, где был костер. Ее несколько раз гнали прочь, но она возвращалась. Но не трудно понять — собака почувствовала, что в этом месте теплее, чем где-либо еще...

Это описание казни Робера Франсуа Дамьена, покушавшегося (неудачно) на жизнь короля Людовика XV в году.

Вот так-то. Просвещение, культ Разума, либерализм, бурбонский сквознячок, Вольтер с Дидро остроумят в салоне Помпадур, а четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер — сцена, полная ужаса воистину средневекового. О культе Разума в этой сценке из парижской жизни свидетельствует только замечание о собаке, возвращению которой на место казни кто-то хотел придать инфернальное значение, в то время как собака просто почувствовала, что там теплее. Причем, это — Париж, а не Рим, столь ужаснувший кавалера де Бросса своей отсталостью. Вольтер, как утверждают, назвал расправу над Дамьеном «закономерным итогом его поступка»: впрочем, что еще оставалось энциклопедистам, обивавшим порог мадам Помпадур в поисках денег на «Энциклопедию»? Герцог Шуазёль (как раз годом казни Дамьена датируется и картина Панини), при всей своей просвещенности и нелюбви к иезуитам, наверняка выступал еще хлеще.

Интереснейшее свидетельство о казни Дамьена имеется в «Histoire de ma vie» Казановы, оказавшегося в Париже как раз в этот момент: «Мы имели мужество смотреть на это душераздирающее зрелище в течение четырех часов... Несколько раз я был вынужден отворачиваться и затыкать уши, как только слышал его пронзительные крики, половина его тела была из него вырвана, но Ламбертини и мадам XXX и бровью не повели. Из-за того ли, что сердца их очерствели? Они мне сказали, что ужас перед порочностью преступника оградил их от должного и естественного чувства сострадания к его неслыханным мукам». Одним словом, общественное мнение «имело мужество», и венецианец Казанова, хотя и подчеркивает в себе модную чувствительность, отличающую его от подданных французского короля, тем не менее не смог пропустить столь актуальное событие светской жизни, как четвертование. Реакция общества Просвещения — того самого, в котором «литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями», а «женщины царствовали», на казнь Дамьена показательна и поучительна.

Признаемся, однако, что мы знаем только так называемые «свидетельства», а это все равно, как если бы мы брежневскую (пусть даже и не сталинскую) эпоху восстанавливали по сообщениям прессы. Безусловно, хорошим тоном в салонах было выказывать «ужас перед порочностью преступника», и от пронзительных криков осужденных сердца модных жен, царствовавших в кругу большого света, были ограждены, но какие-то толки и какое-то недовольство варварской бесчеловечностью казни — и других казней, и пенитен- циарной системой вообще — уже чувствовалось, витало в воздухе, и именно оно породило трактат Беккариа «О преступлениях и наказаниях», который, кстати, приводит казнь Дамьена как пример недопустимой формы возмездия за преступление. Те же философы в салоне Помпадур выражали солидарность с правительством, но между собой перешептывались, и шепоты конденсировались, и вот, в году, не прошло и двадцати лет, когда Екатерина II, подруга энциклопедистов, передовая и столь ими любимая, одобрила решение «Емельку Пугачёва четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь», вся просвещённая Европа взвыла и укорила императрицу варварством.

Екатерина лишь подражала Людовику XV, а такая неадекватная реакция... В просвещённой Европе через некоторое время разразится Великая французская революция и убийство станет нормой; Екатерина и аристократы-консерваторы обвинять будут философов, особенно по поводу екатерининской жестокости вывших (винить их сейчас снова сделалось модно), хотя гораздо больше в этом виноваты те, кто подписывал приказ Дамьена и Емельку четвертовать (винить их, вместе с марксизмом, из моды вышло), то есть Людовик XV с Екатериной и их пенитенциарная система.