Андрей Наврозов: Дурак, герой, интеллигент

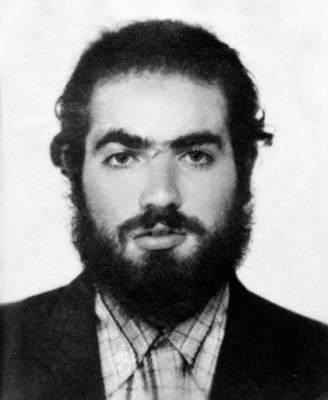

Убил он моряка, сбежавшего с советского судна и, как выяснилось в суде из досье ФБР, успевшего наделать немало дел еще до знакомства с бедным Алешей, которого он убедил купить совместно с ним катер, предположительно, чтобы уехать на нем к чертовой матери. Катер, облюбованный дезертиром славянских кровей и оплаченный, естественно, мечтателем с откровенно еврейской фамилией, незамедлительно затонул, но завязка последовавшей за этим карамазовщины была иной.

Алеша зачастил к девушке моряка, как предполагал отец, чтобы читать ей стихи русских поэтов и вообще развивать морально. Однажды вечером моряк подкараулил соперника, «и сталь ножа зловеще заблестела», как поется в песне, но что такое сталь ножа супротив шпалера, который, как оказалось, чудак с лубочно славянским именем носил в кармане добротно сшитого местечковым умельцем пальто? Короче говоря, Алеша его грохнул, порешив одновременно и навязываемый ему расовый стереотип.

Суд не принял фактов самозащиты и, несмотря на внимание к процессу прессы и бесконечные ходатайства в инстанциях со стороны моего отца, Алеша сел, причем надолго. Каждое воскресенье он нам звонил, рассказывая о райских условиях в тюрьме, где отбывал наказание: «Лев Андреич, — говорил он, — вам бы здесь очень понравилось. Конечно, такой большой письменный стол, как у вас, в камере не поставишь, но что до остального, то, право слово, живу не хуже вашего!»

О ныне покойном Тумермане я вспомнил пару недель тому назад, когда писал колонку об «англоязычестве» в связи с историей доктора Майнора, заключенного Бродморской больницы, ставшего одним из составителей Оксфордского английского словаря — чуда цивилизации, раскрывающего смысл 414 825 слов при помощи 1 827 306 цитат из исторических первоисточников. Сын американских миссионеров, родившийся в далекой азиатской колонии, Майнор был военным хирургом во время войны между Штатами, где насмотрелся таких ужасов, что у него поехала крыша. Точнее, пошла карамазовщина, ибо он направился в Нью-Йорк, чтобы посвятить себя спасению проституток.

Скандальное хобби мечтателя насторожило армейское руководство, и его упекли в госпиталь св. Елизаветы, где позже довелось сидеть Эзре Паунду, американскому поэту, симпатизировавшему Муссолини. «Он ненавидел Америку и евреев, — писал Джордж Оруэлл в ответ на вопрос, достоин ли Паунд литературной премии Боллингена, — причем всегда в открытую. Лично я не считаю, что подобная странность дисквалифицирует его как поэта».

Майнору пришлось подать в отставку. Некоторое время спустя, подобно другу Паунда Т. С. Элиоту, он эмигрировал в Англию, поселившись среди низов общества в лондонском квартале Ламбет. Однажды утром 1872 года он застрелил прохожего в полной уверенности, что накануне тот пытался пролезть к нему в комнату сквозь щели между половицами. Суд признал его умалишенным и приговорил к пожизненному заключению в Бродморской больнице, куда ему было разрешено перевезти его уникальное собрание книг XVI–XVIII веков по медицине и другим наукам. Для библиотеки в тюрьме ему выделили вторую камеру, предупредительно заделав и в ней щели между половицами листовым свинцом. Иными словами, условиям заключения гениального эксцентрика позавидовал бы Алеша Тумерман.

Здесь Майнор в течение последующих 20 лет стал одним из ведущих составителей словаря, несмотря на то что его параноидально-эротические фантазии все усиливались, пока наконец в 1902 году, улучив момент, бывший хирург не оскопил себя столовым ножом в присутствии начальника больницы, бросив всю жизнь оскорблявшую его часть тела в горящий камин. В конце концов родственники в США выхлопотали перевод больного на родину, где он и умер в 1920 году в том же госпитале св. Елизаветы, где четверть века спустя зачитывался Конфуцием и продолжал проклинать банкиров экстрадированный из Италии Эзра Паунд.

Как относится некая культура к зародившимся в ней эксцентрикам — и есть мера этой культуры, ее рентгеновский снимок и анатомический слепок. На днях мы прочитали в газетах, что российский математик Григорий Перельман отказался от премии в миллион долларов за решение одной из математических задач тысячелетия. Свой отказ через закрытую дверь своей, по слухам, кишащей тараканами квартиры он мотивировал так: «У меня есть все, чего я хочу». Несколько лет тому назад Перельман отказался от другой, не менее престижной награды, объяснив журналистам: «Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели».

Перельман пока еще на свободе, не в тюрьме или психиатрической больнице, а это, пожалуй, главное. Его мотивировка отказа от общественного признания напоминает слова Бобби Фишера, приглашенного Никсоном на обед в Белом доме после победы над Спасским в 1972 году. «Терпеть не могу, чтобы на меня смотрели, когда я ем!» — сказал Фишер, отказываясь принять приглашение президента.

Но эти слова были лишь предтечей позднейших высказываний гения. Когда 20 лет спустя накануне повторного матча со Спасским на о. Свети-Стефан в бойкотируемой США Югославии шахматист получил уведомление Госдепартамента, что участие в турнире грозит ему десятью годами тюрьмы, он демонстративно разорвал письмо и плюнул на его обрывки со словами: «Я заставил людей поверить, что Штаты — интеллектуальная держава, что в ней живут умные люди, а они вместо благодарности разорили меня, унизили меня, плюнули на меня. И я отвечаю им тем же».

Фишер был абсолютно прав. Я попал в Нью-Йорк в 1972 году, как раз к началу матча Фишер—Спасский. Группа американских гроссмейстеров, привлеченная образовательным «Каналом 13» телевидения, пыталась разобраться в мыслях шахматного гения. Гроссмейстеры были смешны своей беспомощностью — «слепые котята», как называл своих приспешников Сталин, ибо, подобно миллионам вскормленных советской властью игроков первого, второго и третьего разрядов, они не были гениями. Они были скорее английскими обывателями Викторианской эпохи, посылавшими редактору Оксфордского словаря по цитате в месяц, в то время как безумец Майнор посылал ему тысячи. «Отрыв» от них Фишера был, увы, очевиден для них самих.

Явление Фишера вообще и разгром им Спасского в частности стали для меня и друзей моей юности объективной первоосновой надежды, то есть веры в способность беспечного Запада выжить в борьбе с милитаризированным до мозга костей тоталитаризмом. Ведь если есть Эйнштейн и Бор, Ферми и Оппенгеймер, причем не все они — советские шпионы, даже 100 тысяч самых лучших танков — как сталь ножа супротив Алешиного шпалера! В той же мере преследование Фишера за завиральность его политических взглядов стало для нас символом новоприобретенной неспособности Запада вознаградить гений той толикой свободы, которая необходима ему больше премий и пенсий. С откровенно фашиствующим Паундом в течение 12 лет его заключения в госпитале св. Елизаветы американцы обходились гуманнее, чем с Фишером на свободе полвека спустя. А ведь «Пизанские песнопения» — менее объективное мерило гениальности, чем взрыв, потрясший пустыню Аламогордо, или счет 12,5:8,5 в том же Рейкьявике.

Ожесточившаяся за последние полвека современная культура, при всем своем мнимо сакральном плюрализме и видимом культе свободы, в действительности богаче табу, чем культура Средневековья, предоставившая мятежному еретику Галилею условия не хуже тех, что Викторианская эпоха предоставила сумасшедшему убийце. Кстати, как выяснилось лишь в прошлом году из запроса в ФБР, отцом Фишера был не немецкий коммунист, за которого его мать-еврейка вышла замуж в 1933 году в Москве, где она училась, а венгерский еврей, гениальный физик Павел Немени, участвовавший в манхэттенском проекте создания атомной бомбы. Так что на свои антисемитские высказывания чистокровный еврей Фишер имел полное право, поскольку в европейской культуре человек, будь он эллин или иудей, вот уже 2 тысячи лет имеет право самозащиты как от своей расы, так и от навязываемой ему идеи расы вообще. Такое же право, грубо говоря, как Алеша имел на тот шпалер.

У Пастернака есть строчки, которые помнят все, хотя далеко не всякому хочется проследить за мыслью поэта и дойти до ее предпосылок. Лично мне в этих строчках видятся и Фишер, и Перельман, и Паунд, и наш бедный Алеша, и даже безумный скопец Майнор, спасавший по мере своих душевных сил нью-йоркских девиц вольного поведения. Видится мне и сама культура, по-своему всеми ими располагавшая:

А сзади, в зареве легенд,

Дурак, герой, интеллигент

В огне декретов и реклам

Горел во славу темной силы,

Что потихоньку по углам

Его с усмешкой поносила

За подвиг, если не за то,

Что дважды два не сразу сто.